載於2005年4月號《信報月刊》

「福兮禍所倚,禍兮福所依」、「變幻原是永恆」。世事「無常」本是常理,但在變幻莫測的世情中,尤以泰極否來時,人們總脫不掉無明(1)與迷茫,因而焦慮、失落、恐懼、憤怒,尋找借口與代罪羔羊,直待逆境的轉化。回歸後的香港,表面「繁榮穩定、生活如常」,內裡卻出現了巨大的變化和暗湧。在這急激的遄流中,有多少人能看清它的真相,從何處來,往何處去?

經過連年的起伏,宅心仁厚、鞠躬盡瘁的董先生,終於熬不住內憂外患、身心疲憊,而退出了香港的政治舞台。這雖是意料中事(2),但仍不免令有識者握腕慨嘆!這幾年社會上一片的責難,陡然間,又湧現了不少同情之聲,是否只因為今天的香港,好像已走出了經濟的谷底,寄望更好的「明天」?還是「三省吾身」之象?原屬於「借來的時間、借來的地方」(3)的香港人,在戰後的繁榮中成長,何曾經歷過大時代的轉變,改朝換代的洗禮?數十年西方教育的熏陶,使我們醉心於追尋個人主義與物質主義,尤其是目睹中國百年來的貧窮和落後,使不少香港人誤以為西方的思維、民主價值觀和法制,才是唯一的「真理」。

任何制度必有其優劣。人往往被環境與經驗所局限,能跳出狹隘的偏見和私利,以大局為重,客觀地從不同的角度去觀察世情,能有幾人?中華智慧,強調「洞察世情,知所取捨」。五千年的中華文化與歷史,凝聚了寶貴的經驗,並於因緣際會下,不斷地重演,因為它是人性的反照,其中蘊含著無窮的智慧與玄機。鑒古而知今,若能多體會一些基本的概念和歷史教訓,對我們洞悉今天的香港政情,將會有莫大的幫助。

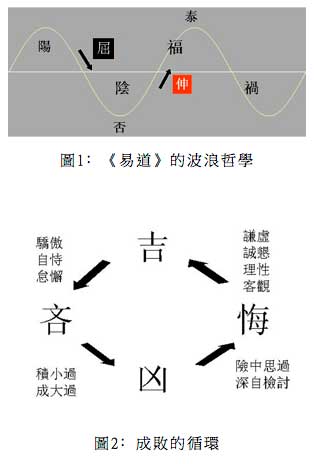

政治是權力的遊戲,跳不出「禍福起伏、成敗得失」的循環規律。被尊稱為大道之源的《易經》,專研天地間萬事萬物的變化,推天道以明人事。強調物極必反、盛極必衰、否極泰來。「易道」 指出事物的形態,常在極端中游離轉化,各走極端,必生弊患。易學專家謝寶笙博士稱之為「波浪哲學」。如圖1:

《繫辭下傳》:「吉凶悔吝者,生乎動者也」。《易經》把世事總結為「吉」(成功)、「凶」(失敗)、「吝」(小過)、「悔」(後悔)、「無咎」(非吉非凶)五種狀況。若以或然率推算,變動的結果常是「凶多吉少」。是以孫中山先生嘗說:「人生不如意事十常八九」。人們習慣安于現狀,不喜變動。無論變動的意義和效果如何,總伴隨著未知與疑慮,觸動原有的平衡,而「既得利益者」,更負虞頑抗。是以無論有多少崇高的抱負和決心的「改革者」,都必須應付反對的勢力,絕不能掉以輕心。尤其是當天地人不合時,更是凶象頻生。老子的《道德經》教誨我們:「治大國若烹小鮮」,儒家之「庶、富、教」(4)之道,皆源於此。董先生讓人最敬佩的是其「真」與「誠」,他懇切的中國心和香港心,令人感動,是以雖然在「天不時、地不利、人不和」的苦況下「改革」失敗,他的政治地位仍能更上一層樓,留下點滴「青史」。雖身處困境,若董先生對中華智慧的「道」與「術」,多一點修養和體悟,也許不致如此收場,香港的歷史亦會重寫。

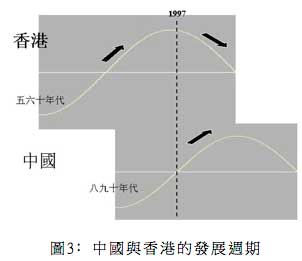

成敗起伏,是有其循環規律的。當人處於「吉」利時,一切順利,漸生驕縱,自恃而怠懈,甚而犯上「小疵」(吝) 。若能立即補過向善,當可無恙(無咎) 。但大多不會深自反省,或嘴說改過,卻藉口推搪、依然故我。於是小疵逐漸積成大過,由「吝」而「凶」,陷入險境。當「凶」象一到,不少人尚懵然不覺,不單不思警惕,還借口尋找代罪羔羊,致泥足深陷而無法自拔。只有痛定思痛、虛心納諫、憂虞警惕、積極改過、從善如流(悔) ,才能漸呈暢順,重拾「吉」利。所以《諸葛兵法》說:「將不可驕…不可吝」(5)。董特首與香港人、中國與香港的整體發展,都離不開這個成敗的循環(圖1-3) 。回歸後的香港,正經歷高峰後的回落,所以看來是如此的「不濟」(圖3上)。而身為特首的董先生,首當其衝,面對著這艱巨的挑戰。社群的發展,乃眾業共緣,當處於循環的下坡,無論多努力,也不容易扭轉乾坤,何況個人的力量?因為這是千萬人多年積累的因果。而在紛亂中,人們往往非理性地,只看見別人眼中的小刺,而忽略自己身上的缺點、事物變化的真象。年來香港的爭拗,又如前香港大學校鄭耀宗、前財政司梁錦松、前保安局長葉太等下臺,多源於此心態,成為不幸的「代罪羔羊」。要脫出這個惡性循環、思維的樊籠,只有處變不驚、謙虛而客觀地認清形勢、深自檢討、誠心悔過、勵精圖治,才能重享「吉」象。相對地,國內的繁榮,是奠基于過去百年的劫難和起伏,從八九十年代始,才真正得到休養生息,重拾上昇的軌道。相對之下,此消彼長,香港自然顯得「不濟」(圖3)。

從這樣的角度看香港,對未來將會有較清晰的理解。首先是香港人數十年的繁榮昌盛,養成了不自覺的「大香港主義」。雖然這種「過份的自信」(驕、吝),隨著國內的經濟騰飛稍有收斂,但骨子裡仍無法放下那飄然的優越感。加上安於逸樂,居安不思危,不曾致力培育「香港未來的競爭力」。身處「吝」與「凶」的階段,尚未真正地「切悟、懺悔、思過」,相信只能繼續往下調,直至「頓悟」、「悔改」,認真地建立未來的「競爭優勢」,才能看到一絲曙光。在大趨勢裡,當局者又往往被其中不斷的起伏波浪而迷惑,失去方向而不自覺。

撇開「成敗循環論」,且讓我們試從權力的角度去察看香港政情。我們的遠祖,堯舜的禪讓,開啟了中華文明的序幕。自大禹以來,逐漸形成了父傳子的封建傳統。先秦諸子的百家齊放,主要是處於周室積弱,群雄並起,各出其謀,建立霸業的時勢。競爭往往成就進步,是以先秦哲學思想,燦耀古今。自秦重用商鞅,以法治國,建立秦朝以來,中國歷代王朝,除了短暫的分裂時期外,基本上是一統天下的局面。每一個王朝,都會居安思危,對人性更有深刻的了解與疑慮,他們最關心的,是如何鞏固政權。千百年來,以人治為主,為了長治久安,不鼓勵內部競爭和獨立思考,強調家國重於個人的價值觀。於是「百代猶行秦法制」,嚴謹的封建制度逐漸成為傳統。無論任何制度,一旦過份的僵 化,自會百蔽叢生,積弱難返。

還看西方的歷史,歐洲自羅馬帝國以來,從未出現過一統的局面。競爭成為必然,是以各國不得不勵精圖治、奮力求存。西方文化以基督精神、個人主義與資本主義為骨幹,重理性和實踐。自工業革命以來,日益強盛,殖民主義高漲。適逢中國文明的衰落、國運的坎坷,此消彼長,中華文化才顯得如此「不濟」,因而遭逢百年浩劫。當年處於循環下坡的中華帝國,若無外患,亦必有內憂。中西文化有其根本性的差異。香港的回歸,必然伴隨著改朝換代的文化而轉變。無論「一國兩制」的「理想」如何崇高,我們總無法完全脫離現實。人們的思維絕不可能在短短的幾年間完全改變。所以香港人以西方的角度看國情是「人治專政」,而國人看香港則是「僵 化的法制」、「單純與天真」(6) 。這是文化與思維方法的矛盾。不經過「五十年」的磨合與協調,無法達成共識。身處於此迷茫的遄流中,試問董先生如何能獨自力挽狂瀾?

董先生並非「開國王君」,在改朝換代的過程中,只是中央欽點的代理人。真正的權力,並不操控在他的手裡。經歷現代化洗禮的中華民族,其文化與傳統思維,並不曾有太大的、根本性的改變。為了配合微妙的國際形勢、維持「一國兩制」的承諾,董先生只好「孤家寡人」,走馬上任,這是先天不足。儒家的「為政以德」、「內聖外王」之道,強調「修己」與「用人」,方能達到最高的管理境界,從心所欲,不踰矩,「無為而治」。論「修己」,我深信董先生是力行的。但在「用人」方面,則有先天與後天不足之處。凡有權力與財富的地方,就有獻媚之士,越親近者,越需謹慎。加上香港的地方勢力,如群雄割據,當政者身處人治與法制的夾縫文化中,若缺乏明晰的智慧與超卓的魄力,很容易被蒙蔽,甚而大亂方寸。英明如唐太宗李世民,亦需如魏徵的賢臣輔助,才能成其大業,何況複雜的現世?

著名經典《貞觀政要》的「十思九德」(7),和《孫子兵法》的五事和七計(8),蘊藏著寶貴的領導智慧。若董先生能活用這些心法,如老子所言:「上士聞道,勤而行之」,能謙以納諫、明晰辨省、知人善任,尚可化險為夷。可惜當局者迷,相信董先生並不曾有機會深入研究這些中華智慧,是以無法跳出上述「成敗的循環」。加上後天失調,所託非人,時不我與,終成敗局。董先生的千秋功業,歷史自有其公論。但無論是非功過,他曾全心全意為香港,在萬難的逆境中,鞠躬盡瘁的奉獻精神,著實令人敬佩。相對地,一些被香港人負以重任的「政客」,與未來的領導班子,他們的心意思維若何?香港未來的福祉如何?只能依願隨緣,祈祝「明天會更好」。

註:

- 「無明」:佛家語。謂闇鈍之心,體無慧明,無照了諸法事理之明。即「痴」之異名。

- 某玄學家早於2003年中,已根據八字推算出「董健華明年退,後年更上」的預測。雖然玄學不可盡信,有導人迷信之嫌,但其根仍源於中華文化與哲學。

- 「借來的時間、借來的地方」: 六十年代分析香港政經情況的名著 Borrowed Time, Borrowed Place.

- 「庶、富、教」之道:乃孔子安民的三部曲。「庶」就是要「使民以時」(《學而》),讓老百姓繁愆、生息;「富」就是要「因民之所利而利之」(《堯曰》) ,讓老百姓富裕起來;「教」就是要「道之以德,齊之以禮」(《為政》) ,對富裕起來的人民進行道德教化,讓人民過富足而文明的生活。

- 《諸葛兵法》:「將不可驕,驕則失禮,失禮則人離,人離則眾叛。將不可吝,吝則賞不行,賞不行則士不致命,士不致命則軍無功,無功則國虛,國虛則寇實矣。」

- 「單純與天真」:年前香港記者到北京採訪時面對的名句:「simple and naive」,其中蘊含著深層的文化意義。從香港人的西方文化角度看,這是新聞採訪的基本自由,「隨便」問一下核心的問題,有何不可?但若從中華文化與當局者看來,這是一個很「天真」的問題,因為沒有中央的「欽點」和「認受」,誰能當上「特首」?而在「一國兩制」下,必需要配合「民主」的遊戲。所以無論是否有「欽點」,其答案必然是「否」,還問來「幹嗎」?

- 「十思九德」:出自吳競的《貞觀政要》,收錄唐太宗與賢臣的對話。是中華智慧「帝王術」的經典。「十思」:「能見可欲,則思知足以自戒;將有所作,則思知止以安人;念高危,則思謙衝而自牧;懼滿溢,則思江海而下百川;樂盤遊,則思三驅以為度;憂懈怠,則思慎始而敬終;慮壅蔽,則思虛心以納下;想讒邪,則思正身以黜惡;恩所加,則思無因喜以謬賞;罰所及,則思無因怒而濫刑。」「九德」:寬而栗(寬大有紀律) ;柔而立(溫和有能力) ;愿而恭(嚴謹恭敬而不冷淡) ;亂而敬(謹慎而有能力解決問題) ;擾而毅(外柔內剛) ;直而溫(率直溫和) ;剛而塞(外在剛健,內在充實) ;疆而義(勇敢而有正義感) 。

- 《孫子兵法》之「五事」:

道:令民與上同意,可與之死,可與之生,而不畏危也。(君主所欲建立而用以結合民心之基本使命) 。

天:陰陽,寒暑,時制也。(天候自然環境對敵我之利弊)

地:遠近,險易,廣狹,死生也。(地形地物。得形勢之地,有死生之勢)

將:智,信,仁,勇,嚴也。

法:曲(部)制(節度),官(爵賞)道(路),主(掌)用(軍資用)也。(組織制度及後勤補給)

「七計」:

主孰有道?(得民心,有恩信之道。上下一心,有智將之能。)

將孰有能?(智信仁勇嚴)

天地孰得?(天時地利)

法令孰行?(法令推行之嚴謹--聽令)

兵眾孰強?

士卒孰練?

賞罰孰明?

吾以此知勝負矣。

|

|